प्रेस-संस्कृति एवं राष्ट्रवाद – Press-culture and Nationalism

प्रेस-संस्कृति एवं राष्ट्रवाद:

प्रेस का महत्व:

- प्रेस के बिना आधुनिक युग की कल्पना असंभव है।

- यह ज्ञान, सूचना, मनोरंजन, और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- मुद्रण का आविष्कार मानव समाज की सोच और जीवनशैली में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला था।

मुद्रण का इतिहास (गुटेनबर्ग तक):

प्रारंभिक युग

- प्रारंभ में लोग गुफाओं और चट्टानों पर चित्रांकन करते थे।

- 105 ई. में चीनी नागरिक टस-प्लाई-टुन ने कागज बनाया।

ब्लॉक प्रिंटिंग:

- 594 ई. में चीन में लकड़ी के ब्लॉक द्वारा मुद्रण की शुरुआत हुई।

- 10वीं सदी तक चीन और जापान में यह तकनीक प्रचलित हो गई।

मूवेबल टाइप:

- 1041 ई. में चीनी पि-शेंग ने मिट्टी के अक्षरों से मूवेबल टाइप विकसित किया।

- 13वीं सदी में कोरिया में धातु टाइप से पुस्तकें मुद्रित की गईं।

यूरोप में मुद्रण का विकास (गुटेनबर्ग की भूमिका):

यूरोप में आरंभ:

- रेशम मार्ग के माध्यम से ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप पहुँची।

- यूरोप में अक्षर कम होने के कारण यह तकनीक तेज़ी से अपनाई गई।

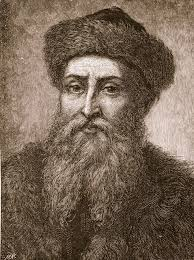

गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस:

गुटेनबर्ग का योगदान:

- 1430 के दशक में योहान गुटेनबर्ग ने तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक विकसित की।

- जर्मनी में 1336 ई. में पहली पेपर मिल स्थापित हुई।

- शिक्षा के प्रसार और व्यापारिक गतिविधियों ने मुद्रित सामग्री की मांग बढ़ाई।

गुटेनबर्ग का परिचय:

- गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेन्ज नगर में हुआ था।

- वह एक कृषक-जमींदार-व्यापारी परिवार से संबंधित थे।

- बचपन से ही वह तेल और जैतून पेरने वाली मशीनों से परिचित थे।

मुद्रण तकनीक का विकास:

- गुटेनबर्ग ने पंच, मेट्रिक्स और मोल्ड जैसे उपकरणों को विकसित किया।

- धातु मिश्रण के लिए उन्होंने सीसा, रांगा (टिन) और विसमथ का उपयोग किया।

- सीसा को इसकी सस्ती लागत और स्याही स्थानांतरण की क्षमता के कारण चुना गया।

- रांगा को इसकी कठोरता और आसानी से गलने के गुणों के कारण उपयोग में लाया गया।

- विसमथ का उपयोग ठंडा होने पर फैलने की उसकी विशेषता के कारण किया गया, जिससे अन्य धातुओं के ठंडा होने पर होने वाले संकुचन की भरपाई हो सके।

- हैण्डप्रेस का निर्माण:

- गुटेनबर्ग ने लकड़ी के चौखट और प्लेट-बेड प्रणाली का निर्माण किया।

- इसमें स्याही लगाकर कागज पर दबाव डालकर मुद्रण किया जाता था।

प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग:

- 1440 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का ऐतिहासिक कार्य शुरू किया।

- उन्होंने फस्ट नामक साहुकार से बाइबिल छापने का ठेका लिया।

- माना जाता है कि 42-लाइन और 36-लाइन वाली बाइबिल गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित की गई।

मुद्रण कला का प्रसार:

- मुद्रण तकनीक का प्रसार यूरोप और अन्य स्थानों में हुआ।

- कौलग्ने, वेनिस, पेरिस जैसे शहर मुद्रण के प्रमुख केंद्र बने।

- इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन ने वेस्टमिनिस्टर में पहला प्रेस स्थापित किया।

मुद्रण क्रांति का प्रभाव:

1. पुस्तकों की उपलब्धता:

- मुद्रण क्रांति के कारण पुस्तकों का उत्पादन बढ़ा।

- 15वीं सदी के अंत तक यूरोप में लगभग दो करोड़ किताबें उपलब्ध थीं, और 16वीं सदी तक यह संख्या 20 करोड़ तक पहुँच गई।

2. नया पाठक वर्ग:

- साक्षरता बढ़ने से पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई।

- अब लोग पढ़कर ज्ञान अर्जित करने लगे, जिससे उनकी तार्किक क्षमता में वृद्धि हुई।

3. विचारों का प्रचार:

- मुद्रण तकनीक के माध्यम से तर्कवाद और मानवतावाद का व्यापक प्रचार हुआ।

- असहमति के विचार भी समाज में फैलने लगे।

4. धर्म सुधार आंदोलन:

- मार्टिन लूथर ने चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए मुद्रित पुस्तकों का उपयोग किया।

- इसने प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन को गति दी।

5. वैज्ञानिक और दार्शनिक विकास:

- न्यूटन और वाल्टेयर जैसे वैज्ञानिकों और विचारकों की पुस्तकों ने विज्ञान, तर्क और विवेकवाद को बढ़ावा दिया।

तकनीकी विकास

- 18वीं सदी के अंत तक प्रेस छापे बनने लगे थे।

- 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयार्क के रिचर्ड एम. हो ने शक्ति-चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रतिघंटे 8000 ताव छापे जा सकते थे।

- सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे कई रंगों में छपाई एक साथ संभव हो गई।

- 20वीं सदी के प्रारंभ में बिजली से चलनेवाले छापेखानों ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया।

- तकनीकी सुधार के चलते प्लेट की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

- पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी उपयोग में आने लगे।

- अब पुस्तकें सस्ती और आकर्षक कवर तथा पृष्ठों के साथ पाठकों तक पहुँचने लगीं, जो पहले पाण्डुलिपियों के माध्यम से महंगी और दुर्लभ हुआ करती थीं।

भारत में प्रेस का विकास:

- भारत में छापाखाना के विकास से पहले हाथ से लिखकर पाण्डुलिपियाँ तैयार करने की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी।

- यहां संस्कृत, अरबी और फारसी साहित्य की अनेकानेक तस्वीरयुक्त सुलेखन कला से रचनाएँ होती रहती थीं।

- हालांकि, पाण्डुलिपियाँ महंगी और नाजुक होती थीं, और इनकी लिखावट कठिन होने के कारण आम जनता के लिए सुलभ नहीं थीं।

- छापाखाने के आविष्कार ने भारत की तस्वीर बदल दी।

- प्रिटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्मप्रचारकों द्वारा 16वीं सदी में लाया गया।

- जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी में कई पुस्तिकाएँ छापी, और कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में पहली तमिल पुस्तक छापी।

- डच प्रोटेस्टेंटों ने भी किताबों का अनुवाद करके छापा।

समाचार पत्रों की स्थापना:

- आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम बोल्टस द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ।

- हालांकि, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके कार्यों से नाखुश होकर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया।

- 1780 में जे.के. हिक्की ने ‘बंगाल गजट’ नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया, लेकिन उन्हें भी कंपनी की आलोचना करने के कारण सजा भुगतनी पड़ी।

- 19वीं सदी के अंत तक कई समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ, जैसे ‘कलकत्ता कैरियर’, ‘एशियाटिक मिरर’, ‘ओरियंटल स्टार’, ‘बंबई गजट’, ‘हैराल्ड’, ‘मद्रास कैरियर’, ‘मद्रास गजट’ आदि।

- भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहले समाचार पत्र का नाम 1816 में ‘बंगाल गजट’ था।

प्रेस की विशेषताएँ – समयानुसार बदलते परिवेश में:

- 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में जागरूकता के अभाव में समाचार पत्रों का प्रभाव कम था, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद समाचार पत्रों ने सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया।

- भारत में दो प्रकार के प्रेस थे: एंग्लो-इंडियन प्रेस और भारतीय प्रेस।

- एंग्लो-इंडियन प्रेस की प्रकृति विदेशी थी, जो ‘फूट डालो और शासन करो’ के सिद्धांत पर आधारित था।

- भारतीय प्रेस ने सामाजिक सुधारों, धार्मिक हस्तक्षेप और भेदभाव की आलोचना करते हुए भारतीय जनमत जागृत किया।

- भारतीय प्रेस को राममोहन राय, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, बालगंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी, जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी, मुहम्मद अली, मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने प्रगतिशील और प्रभावी बनाया।

- 19वीं और 20वीं सदी में कई प्रमुख समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिनमें ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ (1861), ‘स्टेट्समैन’ (1875), ‘इग्लिशमैन’ (कलकत्ता से), ‘पायनियर’ (1865), ‘सिविल और मिलिट्री गजट’ (1876) प्रमुख थे।

भारतीयों द्वारा प्रकाशित एवं संपादित पत्र:

1. ‘सोम प्रकाश’ और ‘हिन्दू पैट्रियट’:

- 1858 में ईश्वरचन्द विद्यासागर ने ‘सोम प्रकाश’ शुरू किया।

- यह पत्र राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित था।

- ‘हिन्दू पैट्रियट’ भी विद्यासागर ने शुरू किया।

- यह पत्र नीलहे किसानों के हितों का समर्थन करता था।

2. ‘इंडियन मिरर’ और ‘सुलभ समाचार’:

- सुरेन्द्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने 1874 में ‘इंडियन मिरर’ शुरू किया।

- ‘इंडियन मिरर’ उत्तरी भारत का पहला भारतीय दैनिक था।

- केशवचन्द्र सेन ने ‘सुलभ समाचार’ की शुरुआत की जो कि बंगाली भाषा में था।

3. ‘अमृत बाजार पत्रिका’:

- 1868 में मोतीलाल घोष ने ‘अमृत बाजार पत्रिका’ शुरू की।

- पत्र का प्रकाशन साप्ताहिक रूप में हुआ था।

- 1878 में यह अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा।

4. ‘बंगवासी’ और ‘भारत मित्र’:

- जोगेन्द्र नाथ बोस ने 1881 में ‘बंगवासी’ की शुरुआत की।

- इसका प्रसार 8500 लोगों तक हो गया था।

- कलकत्ता से ‘भारत मित्र’ भी प्रकाशित हुआ।

5. भारतेन्दु हरिश्चंद का योगदान:

- 1867 में भारतेन्दु ने ‘कविवचन सुधा’ शुरू की।

- 1872 में ‘हरिश्चंद्र’ मासिक पत्रिका प्रकाशित की।

- पत्रों में राजनीति और समाज सुधार पर चर्चा होती थी।

6. ‘हिन्दुस्तान रिव्यू’ और उग्रराष्ट्रवाद:

- 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा ने ‘हिन्दुस्तान रिव्यू’ शुरू किया।

- बाल गंगाघर तिलक ने 1881 में ‘मराठा’ और ‘केसरी’ की शुरुआत की।

- ये पत्र उग्रराष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थे।

7. मद्रास और बंगाल का प्रभाव:

- मद्रास से 1878 में ‘हिन्दू’ साप्ताहिक रूप में प्रकाशित हुआ।

- 1881 में इसे दैनिक बना दिया गया।

- बंगाल में ‘जुगांतर’ और ‘बंदेमातरम्’ जैसे पत्रों ने राष्ट्रवाद फैलाया।

8. गांधी जी का पत्रकारिता में योगदान:

- गांधी जी ने ‘यंग इंडिया’ और ‘हरिजन’ पत्रों के माध्यम से विचारों का प्रचार किया।

- गांधी के लेखों ने आम जनता को आंदोलनों से जोड़ा।

9. मोतीलाल नेहरू और हिन्दुस्तान टाइम्स:

- 1919 में मोतीलाल ने ‘इंडिपेन्डेंस’ पत्रिका शुरू की।

- 1922 में के० एम० पन्निकर ने ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ का संपादन किया।

- बाद में यह जी० डी० विडला के पास चला गया।

10. समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा:

- ‘क्रांति’ और ‘वर्कस एण्ड पीजेंट्स’ ने समाजवादी विचार फैलाए।

- 1930 में एम० एन० राय ने ‘इंडिपेन्डेन्ट’ पत्रिका शुरू की।

- ‘दी फ्री प्रेस जरनल’ ने भी समाजवादी विचारों का प्रचार किया।

11. उर्दू पत्रकारिता का विकास:

- 1912 में मौलाना आजाद ने ‘अल हिलाल’ शुरू किया।

- 1913 में ‘अल बिलाग’ भी प्रकाशित हुआ।

- गणेश शंकर विधार्थी ने ‘प्रताप’ शुरू किया।

12. ‘गदर’ विदेश में:

- 1913 में हरदयाल ने ‘गदर’ का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को से किया।

- यह पत्र भारतीयों में देशप्रेम जागृत करने के लिए था।

- 1914 में यह पंजाबी में भी प्रकाशित हुआ।

13. उर्दू प्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन:

- उर्दू प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को फैलाया।

- मौलाना आजाद और मोहम्मद अली ने राष्ट्रवादी पत्रकारिता की।

- उर्दू पत्रों ने मुसलमानों को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया।

प्रेस का राष्ट्रीय आन्दोलन में भूमिका और प्रभाव:

राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रभावित करने वाला प्रमुख माध्यम:

- प्रेस ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया।

- अंग्रेजी राज की शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश कर जनजागरण फैलाया।

राष्ट्रीय चेतना का प्रसार:

- प्रेस ने राजनीतिक शिक्षा देकर जनता को जागरूक किया।

- कांग्रेस अधिवेशनों और प्रस्तावों की चर्चा कर राष्ट्रीय चेतना बढ़ाई।

- पक्षपातपूर्ण अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की।

आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज:

- भारत के आर्थिक शोषण पर प्रेस ने आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किए।

- स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया और धन के निष्कासन का विरोध किया।

सामाजिक सुधार और जनमत निर्माण:

- प्रेस ने सामाजिक कुरीतियों, रीति-रिवाजों और अंधविश्वासों के खिलाफ जनमत बनाया।

- राम मोहन राय, विद्यासागर जैसे सुधारकों ने प्रेस का उपयोग किया।

भारतीय नरेशों के प्रति दृष्टिकोण:

- नरेशों के अधिकारों की रक्षा और नैतिक उत्थान में मदद की।

- प्रजा हित की अनदेखी करने वाले नरेशों की आलोचना की।

अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया:

- अफगान युद्ध, रूस-जापान युद्ध, और बोअर युद्ध की समीक्षा की।

- विदेश नीति पर अंग्रेजों की आलोचना और भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रयास:

- इसाई प्रभाव के खिलाफ हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया।

- साम्प्रदायिक दंगों पर तार्किक दृष्टिकोण अपनाया।

साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध:

- वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और बंगाल विभाजन के खिलाफ व्यापक जनमत तैयार किया।

- प्रेस ने जनभावनाओं को राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित किया।

कांग्रेस में विचारधाराओं का प्रचार:

- नरम दल और गरम दल दोनों ने प्रेस के माध्यम से अपने विचार फैलाए।

- तिलक, ऐनी बेसेंट और गांधी जैसे नेताओं ने प्रेस का उपयोग किया।

गांधी और अन्य नेताओं का योगदान:

- गांधी जी के ‘यंग इंडिया’ और ‘हरिजन’ जैसे पत्र राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा देने वाले साधन बने।

- भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने जन-जन को आंदोलन से जोड़ा।

राष्ट्रीयता के प्रसार में योगदान:

- प्रेस ने विभिन्न समुदायों की दूरियां कम की।

- शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार कर राष्ट्रीय आंदोलन को तेज किया।

प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध:

1. 1799 का समाचार पत्रों का पर्वेक्षण अधिनियम:

- लॉर्ड वेल्जली ने फ्रांस के आक्रमण के भय से प्रेस पर सेंसर लागू किया।

- संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम छापना अनिवार्य।

- प्रकाशित सामग्री को सरकार के पूर्व निरीक्षण में प्रस्तुत करना आवश्यक।

2. 1823 का अनुज्ञप्ति नियम:

- जॉन एडम्स ने मुद्रणालय स्थापित करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया।

- बिना लाइसेंस 400 रुपए का जुर्माना या कारावास।

- राजा राम मोहन राय के “मिरात-उल-अखबार” को बंद करना पड़ा।

3. 1835 का भारतीय प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम:

- चार्ल्स मेटकाफ ने 1823 के नियम को रद्द किया।

- चार्ल्स मेटकाफ को “भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता” माना जाता है।

4. 1857 का अनुज्ञप्ति अधिनियम:

- संकटकालीन व्यवस्था के तहत लाइसेंस प्रणाली पुनः लागू।

5. 1867 का पंजीकरण अधिनियम:

- मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थान का नाम प्रकाशित करना अनिवार्य।

- पुस्तक की एक प्रति सरकार को जमा करना आवश्यक।

6. 1878 का देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम (वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट):

- देशी भाषा के समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए लॉर्ड लिटन द्वारा लागू।

- प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने वाला अधिनियम।

7. 1908 का समाचार पत्र अधिनियम:

- उग्र राष्ट्रवाद को दबाने के लिए लागू किया गया।

- हिंसा और हत्या प्रेरित सामग्री पर कार्रवाई।

8. 1910 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम:

- सरकार को आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने वाले प्रेस पर नियंत्रण का अधिकार।

- जमानत जब्ती और पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान।

9. 1931 का संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम:

- 1910 के आदेश पुनः लागू।

- राष्ट्रविरोधी सामग्री पर कठोर दंड का प्रावधान।

10. 1947 की प्रेस जाँच समिति:

- मार्च 1947 में समिति का गठन किया गया।

- संविधान सभा में स्पष्ट मौलिक अधिकारों के आलोक में सिफारिश की।

- 1931 के समाचार पत्र अधिनियम, 1934 के देशी राज्य रक्षा अधिनियम को रद्द किया।

11. 1951 का समाचार पत्र (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम:

- 1951 में सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में संशोधन किया।

- इसके द्वारा अब तक के सभी अधिनियमों को रद्द किया गया।

- सरकार को मुद्रणालय को आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने पर जब्त करने का अधिकार मिला।

- जूरी द्वारा प्रकाशकों से परीक्षा मांगने का अधिकार दिया गया।

- यह अधिनियम 1956 तक लागू रहा।

- पत्रकार संगठनों द्वारा विरोध के बाद सरकार ने प्रेस कमीशन गठित किया, जिसमें अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद् का गठन किया गया।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में प्रेस की भूमिका:

- मुद्रण का महत्व बढ़ा, पत्रकारिता ने समाज, साहित्य, राजनीति को प्रभावित किया।

- प्रेस ने सांस्कृतिक और भाषाशास्त्र के विकास में योगदान दिया।

- सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई।

- प्रेस मनोरंजन, सिनेमा, खेलकूद के समाचारों से पाठकों को आकर्षित करता है।

- वैज्ञानिक अनुसंधानों और सामाजिक बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया।

- लोकतंत्र और भ्रष्टाचार पर नज़र रखता है, राजनीति को दिशा प्रदान करता है।