अर्थ-व्यवस्था और आजीविका – Economy and Livelihoods

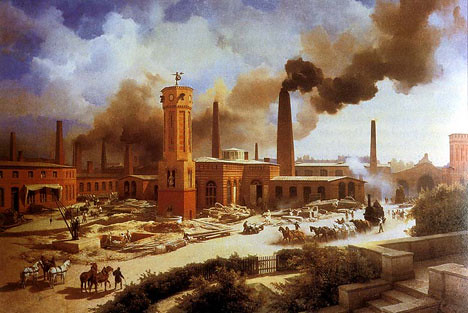

औद्योगीकरण

अर्थव्यवस्था का आधार

- किसी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और उद्योग हैं। आधुनिक युग में उद्योग का महत्व बढ़ा है।

औद्योगीकरण की शुरुआत

- 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में मशीनीकरण से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा।

कुटीर उद्योग

- औद्योगीकरण से पहले, ब्रिटेन में घरेलू श्रम से कुटीर उद्योगों के जरिए उत्पादन होता था।

आदि-औद्योगीकरण

- औद्योगिक क्रांति से पहले का कुटीर उद्योगों का विकास, जिसे Proto Industrialisation कहा जाता है।

औद्योगीकरण के कारण:

औद्योगीकरण के कारण

- ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार और अहस्तक्षेप की नीति ने व्यापार को विकसित किया।

उत्पादन की मांग

- उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता महसूस हुई।

नए आविष्कार

- अठारहवीं शताब्दी के अंत में नए यंत्रों के आविष्कार से औद्योगीकरण को बढ़ावा मिला, जैसे स्पिनिंग फ्रेम और पावरलूम।

कोयला और लोहे का उद्योग

- वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले और लोहे के उद्योग पर निर्भर करती थी, जिससे इन उद्योगों को भी बढ़ावा मिला।

सस्ते श्रम की आवश्यकता

- बाड़ाबन्दी प्रथा के कारण छोटे किसान श्रमिक बन गए, जिससे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए सस्ते श्रम की उपलब्धता हुई।

यातायात सुविधाएँ

- रेलवे और जलमार्गों की अच्छी सुविधाओं ने उत्पादन और व्यापार को आसान बनाया।

उपिनवेशों का योगदान

- उपनिवेशों से सस्ते कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादित वस्तुओं की उच्च कीमत पर बिक्री ने ब्रिटेन के औद्योगीकरण में योगदान दिया।

उपिनवेशवाद

उपिनवेशवाद

- मशीनों और फैक्ट्रियों की स्थापना के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों को बाजार की आवश्यकता पड़ी, जिससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला।

भारत का उपनिवेशीकरण

- भारत ब्रिटेन का एक विशाल उपनिवेश बन गया, जो न केवल प्राकृत संसाधनों में समृद्ध था, बल्कि एक बड़ा बाजार भी प्रदान करता था।

भारतीय उद्योग का विकास

- अठारहवीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित थे और भारत विश्व का सबसे बड़ा कार्यशाला था।

ब्रिटिश व्यापार का प्रभाव

- ब्रिटिश व्यापारियों ने भारतीय कारीगरों को निम्न मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण भारतीय हस्तशिल्प और उद्योग प्रभावित हुए।

चार्टर एक्ट और मुक्त व्यापार

- 1813 में चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त हुआ, जिससे स्वतंत्र व्यापार की नीति लागू हुई।

ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ

- 1850 के बाद, ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योगों का धीरे-धीरे क्षय होने लगा।

कच्चे माल का निर्यात

- भारत से कच्चे माल का निर्यात शुरू हुआ और भारतीय वस्तुओं पर उच्च कर लगाए गए, जिससे स्थानीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

कुटीर उद्योग का संकट

- ब्रिटिश वस्त्रों के आयात ने भारतीय कुटीर उद्योगों को नुकसान पहुँचाया, जिससे कारीगर खेती करने को मजबूर हुए और उन्हें शहरों में मजदूर के रूप में पलायन करना पड़ा।

निरूद्योगीकरण

- भारतीय इतिहासकारों ने इस प्रक्रिया को निरूद्योगीकरण (Deindustrialisation) का नाम दिया है, जिसमें भारतीय उद्योग की वृद्धि रुक गई और औद्योगीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई।

भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना

भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना

- औद्योगिक उत्पादन के कारण भारत में कुटीर उद्योग बंद हो गए, लेकिन वस्त्र उद्योग के लिए कई फैक्ट्रियाँ स्थापित हुईं।

प्रारंभिक फैक्ट्रियाँ

- 1830-40 के दशक में बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियाँ लगाईं। 1851 में बम्बई में पहली सूती कपड़े की मिल की नींव रखी गई।

कपड़ा मिलों का विकास

- 1854 से 1880 के बीच तीस फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ। 1869 में स्वेज नहर खुलने से बम्बई के बंदरगाह पर सूती कपड़ों का आयात बढ़ा।

ब्रिटिश कपड़ा उद्योग पर प्रभाव

- 1880-1895 में सूती कपड़ों के मिलों की संख्या 49 से अधिक हो गई, जिससे मैनचेस्टर के कपड़ा उद्योग को चिंता हुई।

सूती मिलों की संख्या में वृद्धि

- 1895 से 1914 के बीच सूती मिलों की संख्या 144 तक पहुँच गई और भारतीय सूती धागे का निर्यात चीन को होने लगा।

जूट मिल की स्थापना

- 1917 में कलकत्ता में हुकुम चंद ने पहली जूट मिल स्थापित की। इसके बाद कई अन्य कंपनियों की स्थापना हुई, जैसे बिड़ला जूट कम्पनी।

तत्कालीन उद्योग जगत के नेता

- 1907 में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की स्थापना की।

स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक प्रगति

- 1955 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने खोले गए। वर्तमान में भारत में 7 स्टील प्लांट हैं, जिनमें टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, भिलाई स्टील प्लांट, आदि शामिल हैं।

भारत में कोयला उद्योग की स्थापना

- 1814 में रानीगंज, पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई से इसकी शुरुआत हुई। 1853 के बाद रेल के विकास के साथ कोयला उद्योग में वृद्धि हुई।

बागीचा उद्योग (Plantation Industry)

- 1850-60 के बाद नील, चाय, कॉफी, रबड़ और पटसन उद्योग शुरू हुए, जिनमें विदेशी उद्योगपतियों का प्रभुत्व था और सरकार का सहयोग भी प्राप्त था।

औद्योगिक आयोग

- 1916 में भारतीय उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने औद्योगिक आयोग नियुक्त किया। 1924 में टीन, कागज, केमिकल, और चीनी उद्योग स्थापित किए गए।

अन्य उद्योगों की स्थापना

- 1930 के दशक में सीमेंट और शीशा (Glass) उद्योग की भी स्थापना हुई।

प्रथम विश्वयुद्ध का प्रभाव

- प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों को बड़ा लाभ हुआ। देशी उत्पादों की मांग बढ़ी और ऊँचे दाम पर माल बेचा गया।

आर्थिक मंदी का प्रभाव

- 1929-33 की आर्थिक मंदी से भारतीय उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए। निर्यात किए गए सामानों के मूल्य घट गए।

द्वितीय विश्वयुद्ध का प्रभाव

- भारतीय मिलों ने युद्ध के दौरान घरेलू और विदेशी बाजार में पैर जमाए। हालाँकि, इंजीनियरिंग उद्योग का अभाव था, मशीनों की पूर्ति ब्रिटेन और अमेरिका से की गई।

व्यापार में अमेरिका का योगदान

- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका भारत का मुख्य व्यापारिक साझेदार बन गया, जो कच्चा माल मंगाने लगा और उपयोगी सामान भेजने लगा।

प्रबंधकीय एजेंसियां और बैंकिंग सेक्टर

- यूरोपीय एजेंसियों, जैसे बर्ड हिगलर्स, एंड्रयूयूल और जार्डीन स्किनर एण्ड कम्पनी ने व्यापार और उद्योग में निवेश किया। भारतीय बैंकों जैसे पंजाब नेशनल बैंक (1895), बैंक ऑफ इंडिया (1906), इंडियन बैंक (1907), आदि ने उद्योगों के विकास में सहायता की।

औद्योगीकरण के परिणाम:

1. प्राचीन उद्योगों का पतन:

- 1850-1950 के दौरान वस्त्र, लौह, सीमेन्ट और कोयला जैसे नए उद्योगों के कारण पुराने गृह उद्योग खत्म होने लगे। महंगे और हाथ से बने सामानों की मांग घटी, जिससे कारीगरों का जीवन कठिन हो गया।

2. कृषि और उद्योग का असंतुलन:

- औद्योगीकरण से ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत जैसे शिल्प केंद्र बर्बाद हो गए। कारीगरों ने आजीविका के लिए खेती का सहारा लिया, जिससे कृषि और उद्योग के बीच संतुलन बिगड़ गया।

3. साम्राज्यवाद की शुरुआत:

- बड़े पैमाने पर उत्पादन ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, जिसमें यूरोपीय देशों ने कमजोर देशों पर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया।

4. नए सामाजिक वर्गों का उदय:

- औद्योगीकरण के चलते पूंजीपति, बुर्जुआ (मध्यम वर्ग) और मजदूर वर्ग का निर्माण हुआ। मध्यम वर्ग ने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों की शोषण नीति के खिलाफ भूमिका निभाई।

5. मजदूर वर्ग का गठन:

- विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों की मांग बढ़ने से मजदूर वर्ग का उदय हुआ। ये मजदूर खराब हालातों में जीवन बिताते थे और उद्योगपतियों द्वारा उनका शोषण होता था।

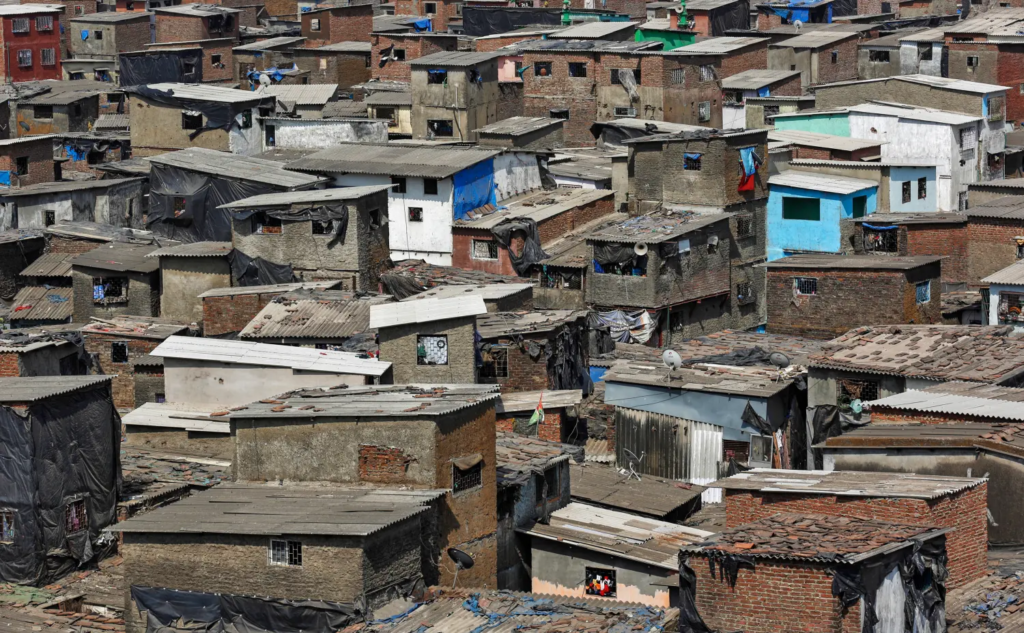

6. स्लम का निर्माण:

- औद्योगीकरण के कारण शहरों में मजदूर वर्ग की भीड़ बढ़ी, जो स्लम (Slum) क्षेत्रों में रहने को मजबूर हुए, जहाँ सुविधाओं का अभाव था। शोषण के खिलाफ मजदूर आंदोलनों की भी शुरुआत हुई।

7. वर्ग संघर्ष का उदय:

- शोषण से त्रस्त मजदूरों ने संगठित होकर पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष किया, जिससे वर्ग संघर्ष का आरंभ हुआ।

मजदूरों की आजीविका

नई फैक्ट्री प्रणाली:

- औद्योगीकरण के कारण पुराने गृह उद्योग मालिक मजदूर बन गए, और उनकी आजीविका अब बड़े उद्योगपतियों पर निर्भर हो गई। महिला और बच्चों से भी लंबे घंटों काम लिया जाता था।

मजदूरों की कठिनाइयाँ:

- साधारण गृह उद्योगों के विकल्प न होने के कारण मजदूर इन्हीं फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर थे। इसका असर ये हुआ कि मजदूरों ने मशीनों के प्रति नफरत में मशीनें तोड़नी शुरू कर दी।

मजदूर आंदोलन की शुरुआत:

- 1830 से 1848 के बीच इंग्लैंड में मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया। इसमें ‘चार्टिस्ट आंदोलन’ प्रमुख था। धीरे-धीरे इसे इतनी लोकप्रियता मिली कि 1918 में इंग्लैंड के सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया।

भारत में श्रमिक वर्ग का उदय:

- भारत में 1850 के बाद से श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। श्रमिकों को कम वेतन, लंबी कार्यावधि, अस्वस्थ माहौल, और न्यूनतम सुविधाएँ दी जाती थीं।

फैक्ट्री एक्ट:

- सन् 1881 में ‘फैक्ट्री एक्ट’ पास हुआ, जिससे बच्चों और महिलाओं के काम के घंटे और मजदूरी निर्धारित किए गए। फिर भी मजदूर असंतुष्ट थे और मद्रास, बंबई में कई हड़तालें हुईं।

मजदूर संगठन:

- सन् 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना हुई। सन् 1926 में ‘मजदूर संघ अधिनियम’ पास हुआ, जिससे मजदूर संघों को मान्यता मिली।

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान:

- द्वितीय विश्वयुद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मजदूरों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ योगदान दिया। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को भी बल मिला।

स्वतंत्रता के बाद सुधार:

- स्वतंत्रता के बाद न्यूनतम मजदूरी कानून (1948) और अन्य सुधार लागू किए गए। पंचवर्षीय योजनाओं में मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर जोर दिया गया।

राष्ट्रीय श्रम आयोग:

- 1962 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुई, जिससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

कुटीर उद्योग का महत्व और उपयोगिता:

आर्थिक और सामाजिक योगदान:

- कुटीर उद्योग कम पूँजी में रोजगार देता है और कौशल बढ़ाता है। यह गाँवों में रोजगार अवसर देकर शहरीकरण की समस्या को भी कम करता है।

राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका:

- स्वदेशी आंदोलन के समय कुटीर उद्योग ने देश में स्वदेशी वस्त्रों की माँग बढ़ाई। गांधीजी ने इसे विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने का जरिया बनाया।

वैश्विक प्रसिद्धि:

- ब्रिटेन और अन्य देशों में भारतीय मलमल, छींट और बनारसी साड़ियों की बहुत माँग थी। हाथ से बनी वस्तुएं मशीनों से नहीं बनाई जा सकती थीं और विदेशी उच्च वर्ग इन्हें खास पसंद करता था।

ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का प्रभाव:

- ब्रिटिश राज ने कुटीर उद्योगों को नुकसान पहुँचाया। भारतीय कच्चे माल का निर्यात और विदेशी वस्त्रों का आयात करने से घरेलू उद्योग प्रभावित हुए।

स्वतंत्रता के बाद सुधार:

- 1948 से सरकार ने कुटीर उद्योग के लिए योजनाएँ बनाई और इन्हें प्रोत्साहन दिया। विभिन्न उद्योग बोर्ड बने और औद्योगिक नीतियों में बदलाव हुआ।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान:

- कुटीर उद्योग गाँवों और छोटे कस्बों में आय के स्रोत हैं, और बड़े उद्योगों पर निर्भरता कम करते हैं।

औद्योगिकीकरण और आधुनिक युग में स्थिति:

- स्वतंत्रता के बाद भी, कुटीर उद्योग के साथ-साथ औद्योगिक विकास हुआ। 1950 के बाद भारत में औद्योगिक और तकनीकी सुधारों के साथ इसकी भूमिका मजबूत बनी रही।