भारत में राष्ट्रवाद – Nationalism in India

भारत में राष्ट्रवाद:

- राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्रीय चेतना का उदय।

- 19वीं शताब्दी के पहले भारत छोटे-छोटे राज्यों में बँटा था।

- ब्रिटिश शासन के कारण राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ी।

राष्ट्रवाद के उदय के कारण:

राजनीतिक कारण:

- भारत में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान था।

- 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जाग्रत हुई।

- 1878 में ‘वर्नाक्युलर एक्ट’ और 1883 में ‘इलबर्ट बिल’ जैसे दमनकारी कानूनों ने जनता को असंतुष्ट किया।

- 1905 में बंगाल का विभाजन और 1911 में इसका रद्द होना राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहित करने वाला था।

- भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ नेटवर्क ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाया और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया।

आर्थिक कारण:

- ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को बहुत नुकसान हुआ।

- किसानों से अत्यधिक लगान वसूलने के कारण उनके शोषण में वृद्धि हुई।

- उद्योगों में भारतीय कामगारों की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि ब्रिटिश सामान को बढ़ावा दिया गया।

- भारतीय समाज के हर वर्ग में असंतोष था, जो विद्रोहों के रूप में सामने आया।

सामाजिक कारण:

- ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति और भारतीयों के साथ भेदभाव ने घृणा की भावना को जन्म दिया।

- सरकारी सेवाओं में भारतीयों के लिए अवसर कम थे, जिससे वे शोषित महसूस करते थे।

- धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा दिया।

धार्मिक कारण:

- 19वीं शताब्दी में धार्मिक सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, आदि ने सामाजिक सुधारों का समर्थन किया।

- धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा की।

- 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, जो शुरू में केवल सुधारों की मांग करता था, ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रथम विश्वयुद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर्सम्बन्ध:

(क) प्रथम विश्वयुद्ध का संक्षिप्त परिचय:

- प्रथम विश्वयुद्ध 1914 में शुरू हुआ और यह यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था।

- युद्ध दो गुटों के बीच लड़ा गया: मित्र राष्ट्र (फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका) और केन्द्रीय शक्तियाँ (जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी, इटली)।

- इस युद्ध ने पूरे विश्व की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया।

(ख) कारणों के साथ भारत का अंतर्सम्बन्ध:

- युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था का हिस्सा था।

- ब्रिटेन के लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश था, जिसे सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिकता थी।

- 1916 में आयात शुल्क लगा ताकि भारत में कपड़ा उद्योग विकसित हो सके और लाभ ब्रिटिशों को मिले।

(ग) प्रथम महायुद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम:

- युद्ध ने भारत में नयी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की।

- तिलक और गांधी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहयोग दिया।

- युद्ध के दौरान महात्मा गांधी का राजनीति में उत्कर्ष हुआ।

- 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों का एकीकरण और कांग्रेस-मुस्लिम लीग समझौता हुआ।

(घ) प्रथम विश्वयुद्ध का भारत पर प्रभाव:

- महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी, कीमतें बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ी।

- युद्ध के समय भारतीय उद्योगपतियों का एक वर्ग उदित हुआ।

- युद्ध के बाद विदेशी पूंजी का प्रभाव फिर से बढ़ा और भारतीय उद्योगपति घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दबाव बनाने लगे।

- युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने जनतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का वचन दिया था, लेकिन युद्ध के बाद उपनिवेशों पर और कठोर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई।

- रौलेट एक्ट का पारित होना और जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे घटनाएँ हुईं।

- महायुद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की लहर उभरी और ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधारों का प्रयास किया, जो 1919 के मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना के रूप में सामने आए।

- खिलाफत आंदोलन और महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन युद्ध के बाद प्रमुख घटनाएँ बनीं।

- युद्ध के दौरान गोरों की प्रतिष्ठा घटी और उपनिवेशों में श्रेष्ठता का डर समाप्त हुआ।

- गांधीजी ने 1915 में भारत लौटकर साबरमती आश्रम की स्थापना की और कई आंदोलनों का नेतृत्व किया।

रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह :

- बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लार्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की।

- समिति की अनुशंसा पर 21 मार्च 1919 को क्रांतिकारी और अराजकता अधिनियम पारित हुआ।

- इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय का गठन किया गया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट और अपील के गिरफ्तार किया जा सकता था।

- महात्मा गांधी ने इसे अनुचित और स्वतंत्रता का हनन मानते हुए रौलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया।

- 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई, कई जगहों पर आंदोलन हिंसात्मक हो गया, जिसका परिणति 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड में हुई।

जालियांवाला बाग हत्याकांड :

- 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को डॉ. सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया।

- 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा में जनरल डायर ने बिना चेतावनी के गोलियां चलाईं, जिसमें लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई।

- इस नरसंहार के विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने ‘नाइट’ की उपाधि त्याग दी, गांधीजी ने कैसर-ए-हिन्द की उपाधि त्याग दी।

- जालियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में नई जान फूंकी।

खिलाफत आन्दोलन :

- प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की की पराजय के बाद ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया था, जिससे भारतीय मुसलमानों में नाराजगी थी।

- भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध में ‘खिलाफत आन्दोलन’ शुरू किया।

- महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और इसे हिन्दू-मुस्लिम एकता का एक महत्वपूर्ण अवसर माना।

खिलाफत आन्दोलन में तीन मुख्य मांगें थीं:

- तुर्की के सुल्तान (खलीफा) को पर्याप्त अधिकार दिए जाएं।

- अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन के अधीन किया जाए।

- खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए।

- 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया।

- 1920 में गांधी जी की प्रेरणा से कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया, जिसमें पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की मांग उठाई गई।

- दिसम्बर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ‘स्वराज’ का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया और कई रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए गए।

असहयोग आन्दोलन (1920-22):

- असहयोग आन्दोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, जो पहला जन आन्दोलन था।

आन्दोलन के मुख्य कारण थे:

- खिलाफत का मुद्दा

- पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के खिलाफ न्याय प्राप्त करना

- स्वराज की प्राप्ति

आन्दोलन के कार्यक्रम:

- दो प्रकार के कार्यक्रम अपनाए गए:

- विध्वंसात्मक कार्य:

- उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग

- सरकारी और गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार

- सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार

- विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार

- विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार

- मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार

- रचनात्मक कार्य:

- पंचों का फैसला मानना

- राष्ट्रीय विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना

- स्वदेशी वस्त्रों को अपनाना

- चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना

- तिलक स्वराज कोष के लिए एक करोड़ रुपये इकट्ठा करना

- 20 लाख चरखों का सम्पूर्ण भारत में वितरण

आन्दोलन का आरंभ:

- 1 जनवरी 1921 में असहयोग आन्दोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई।

- सम्पूर्ण भारत में आन्दोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली।

- विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और सरकारी स्कूलों का बहिष्कार जारी रहा।

- राष्ट्रीय विद्यालयों, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई।

- मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जैसे बड़े नेताओं ने अपनी वकालत छोड़कर आन्दोलन में भाग लिया।

- प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के विरोध में 17 नवम्बर 1921 को मुम्बई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजित की गई।

- सरकार ने आन्दोलन को गैरकानूनी करार दिया और लगभग 30,000 आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार किया।

चौरी-चौरा घटना और आन्दोलन का स्थगन:

- 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा में पुलिस फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला किया और 22 पुलिसकर्मियों को मार डाला।

- गांधीजी ने समझा कि जनता व्यापक सविनय अवज्ञा आन्दोलन के लिए तैयार नहीं है और 12 फरवरी 1922 को आन्दोलन स्थगित कर दिया।

- गांधीजी को मार्च 1922 में गिरफ्तार कर 6 साल के कारावास की सजा दी गई।

आन्दोलन की विफलताएँ और सफलता:

- असहयोग आन्दोलन के स्थगित होने और गांधीजी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत का मुद्दा समाप्त हो गया, हिन्दू-मुस्लिम एकता भंग हो गई और साम्प्रदायिकता का बोलबाला हो गया।

- हालांकि, इस आन्दोलन ने कांग्रेस और गांधी में भारतीय जनता का विश्वास जगाया।

- देश एक साथ आन्दोलित हुआ और हिन्दी को समूचे देश में एकता की भाषा के रूप में मान्यता मिली।

- चरखा और खादी को बढ़ावा मिला, जो आन्दोलन की प्रमुख उपलब्धियाँ थीं।

सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930):

सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रारंभ किया गया था।

इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे –

1. साइमन कमीशन (1927):

- ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बिना पूछे साइमन कमीशन नियुक्त किया था, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसके विरोध में देशभर में प्रदर्शन हुए और ‘साइमन वापस जाओ‘ के नारे लगाए गए।

2. नेहरू रिपोर्ट (1928):

- कांग्रेस ने एक संविधान बनाने का प्रयास किया, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, खासकर मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा के बीच। गांधीजी ने इस समस्या को सविनय अवज्ञा आंदोलन से हल करने का निर्णय लिया।

3. विश्वव्यापी आर्थिक मंदी (1929-30):

- भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, मूल्य वृद्धि और उद्योगों का बंद होना आम था, जिससे जनता में असंतोष बढ़ा।

4. समाजवादी विचारों का प्रभाव:

- मार्क्सवाद और समाजवाद की विचारधारा फैल रही थी, और कांग्रेस में एक वामपंथी धारा का उभार हुआ। यह दबाव सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है।

5. क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रभाव:

- क्रांतिकारी आंदोलनों जैसे मेरठ और लाहौर षड्यंत्र केस ने भी जनता को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

6. पूर्ण स्वराज की मांग:

- कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और 26 जनवरी को ‘पूर्ण स्वराज दिवस’ मनाने का निश्चय किया।

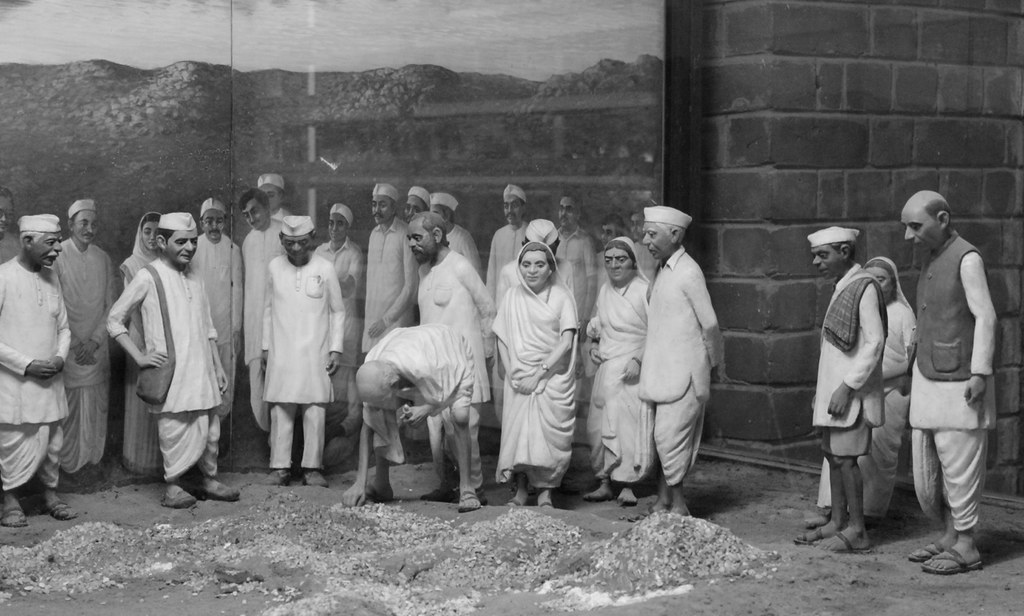

दांडी मार्च (12 मार्च 1930):

- गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की।

- 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ यह यात्रा शुरू हुई।

- यह यात्रा 24 दिनों में 250 किमी की दूरी तय कर 6 अप्रैल को दांडी पहुंची, जहां गांधीजी ने नमक कानून तोड़ा।

आंदोलन के कार्यक्रम:

- नमक कानून का उल्लंघन।

- छात्रों का स्कूल-कॉलेजों का बहिष्कार।

- विदेशी कपड़ों का विरोध।

- सरकार से कर न चुकाना।

- महिलाओं द्वारा शराब दुकानों के खिलाफ धरना।

- वकीलों और सरकारी कर्मचारियों का विरोध।

गांधी-इरविन पैक्ट (1931):

- सविनय अवज्ञा आंदोलन के फैलने के कारण गांधीजी और ब्रिटिश वायसराय इरविन के बीच 1931 में समझौता हुआ।

- इसके तहत गांधीजी ने आंदोलन को स्थगित किया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

परिणाम:

1. सामाजिक आधार का विस्तार:

- आंदोलन ने श्रमिकों, महिलाओं, किसानों और शहरी-ग्रामीण वर्गों को आंदोलन में भागीदारी की।

2. राजनीतिकरण:

- समाज के विभिन्न वर्गों में अंग्रेज़ विरोधी भावनाएं जागृत हुईं।

3. महिलाओं की भागीदारी:

- महिलाओं की प्रभावी भागीदारी, सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका का उभार।

4. आर्थिक बहिष्कार:

- ब्रिटिश वस्त्रों के आयात में गिरावट आई।

5. नए संगठनात्मक तरीके:

- वानर सेना, मंजरी सेना, प्रभात फेरी और पत्र-पत्रिकाओं का उपयोग किया गया।

6. कृषक और श्रमिक आंदोलनों का प्रभाव:

- यह आंदोलन कृषक और श्रमिक आंदोलनों के लिए प्रेरणा बना।

7. ब्रिटिश सरकार का प्रतिक्रिया:

- 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ।

किसान आन्दोलन:

भूमिका:

- 19वीं सदी के अंत में भारत की अर्थव्यवस्था अकाल और भूखमरी से त्रस्त थी।

- 1876-78, 1896-97, और 1899-1900 में भयंकर अकाल आए, जिससे किसानों की हालत खराब हुई।

- भू-राजस्व नीति और करों का भार किसानों पर अत्यधिक था, जिससे आन्दोलन हुए।

- कांग्रेस के गठन के बाद भी कृषक समस्याओं को लेकर विशेष कार्य नहीं हुआ।

महात्मा गांधी और किसान आन्दोलन:

- महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश के साथ किसान आन्दोलन को नई दिशा मिली।

- गांधीजी के नेतृत्व में चम्पारण, खेड़ा, मोपला और बारदोली जैसे प्रमुख किसान आंदोलनों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान किया।

चम्पारण आन्दोलन (1917):

स्थिति:

- बिहार और बंगाल में नील उत्पादक किसानों की स्थिति दयनीय थी। ‘तीनकठिया’ व्यवस्था में किसानों को अपनी भूमि के एक हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी।

- 1908 में कुछ सुधार की कोशिश की गई, लेकिन किसानों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ।

- नील की मांग विश्वभर में घटने के कारण बागान मालिकों ने अपने घाटे का बोझ किसानों पर डाल दिया और लगान बढ़ा दी।

आन्दोलन की शुरुआत:

- चम्पारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधीजी से मदद मांगी।

- गांधीजी ने 1917 में चम्पारण जाकर सत्याग्रह शुरू किया।

- गांधीजी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दबाव में सरकार ने ‘चम्पारण एग्रेरीयन कमेटी’ का गठन किया।

परिणाम:

- कमेटी ने ‘तीनकठिया’ व्यवस्था को समाप्त करने, करों में कमी करने और अवैध रूप से वसूली गई राशि का 25% किसानों को लौटाने की सिफारिश की।

- 1919 में ‘चम्पारण एग्रेरीयन एक्ट’ पास हुआ, जो किसानों के हित में था।

- यह आन्दोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था।

खेड़ा आन्दोलन:

स्थिति:

- गुजरात के खेड़ा जिले में 1917 में फसलों की खराब स्थिति के कारण किसान सरकार से लगान की माफी की मांग कर रहे थे।

- सरकार ने यह मांग अस्वीकार की और आरोप लगाया कि बाहर के लोग किसानों को भड़का रहे हैं।

आन्दोलन:

- गांधीजी ने 22 जून 1918 को सत्याग्रह का आह्वान किया।

- आन्दोलन एक महीने तक चला और सरकार को दमनकारी उपायों को समाप्त करना पड़ा।

परिणाम:

- आन्दोलन सफल रहा और गांधीजी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा की।

- इस आन्दोलन ने किसानों में अंग्रेजों के शोषणकारी कानूनों के खिलाफ विरोध करने का साहस उत्पन्न किया।

मोपला विद्रोह (1917):

स्थिति:

- केरल के मालाबार तट पर मोपाल किसानों का विद्रोह हुआ।

- मोपला मुस्लिम किसान और जमींदारों के बीच संघर्ष था।

- 1921 में कांग्रेस ने भूमि सुधारों की मांग की और खिलाफत आन्दोलन का समर्थन किया।

विद्रोह:

- विद्रोहियों ने अली मुसालियार को अपना नेता बनाया और सरकारी संस्थाओं पर हमले किए।

- अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की गई।

परिणाम:

- 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक बन्दी बने।

- यह विद्रोह साम्प्रदायिक हिंसा में बदल गया और अंत में समाप्त हो गया।

बारदोली सत्याग्रह:

स्थिति:

- गुजरात के सूरत जिले के बरदोली ताल्लुक में किसानों ने लगान वृद्धि के खिलाफ आन्दोलन किया।

- ‘बारदोली जाँच आयोग’ की सिफारिशों के बावजूद किसानों ने सरकार के निर्णय का विरोध किया।

आन्दोलन:

- बल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आन्दोलन छेड़ा गया।

- पटेल ने किसानों को जागरूक किया और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की।

परिणाम:

- बम्बई में रेलवे हड़ताल हुई और विधायकों ने त्यागपत्र दिया।

- सरकार ने जाँच समिति के बाद लगान वृद्धि को अनुचित मानते हुए उसे घटा दिया।

- यह आन्दोलन सफल रहा और पटेल को ‘सरदार’ के उपनाम से सम्मानित किया गया।

किसान सभा का गठन:

किसान जागृति:

- किसान आंदोलनों ने किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें अपनी शक्ति का अहसास कराया।

- 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ।

किसान सभाओं का गठन:

- 1922-23 में बिहार में शाह मुहम्मद जुबैर ने किसान सभा की स्थापना की।

- 1928 में स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने बिहार में किसान सभा का पुनर्निर्माण किया।

अखिल भारतीय किसान सभा (1936):

- 1936 में ‘अखिल भारतीय किसान सभा’ का गठन हुआ।

- कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को अपनी मुख्य धारा में शामिल किया।

मजदूर आन्दोलन:

औद्योगिक प्रगति और मजदूरों की चेतना:

- 20वीं शताब्दी में औद्योगिक प्रगति के साथ मजदूर वर्ग में जागरूकता बढ़ी। सुब्रम्हण्य अभ्चर ने मजदूरों के युनियन की स्थापना की बात की।

- 1917 में अहमदाबाद में महामारी के कारण वेतन में वृद्धि की गई, परन्तु बाद में इसे खत्म कर दिया गया, जिससे मजदूरों में असंतोष बढ़ा।

- गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों से मध्यस्थता की। परिणामस्वरूप बोनस बहाल किया गया।

विदेशी प्रभाव और कम्युनिस्ट विचार:

- 1917 की रूसी क्रांति और श्रम संगठनों की स्थापना का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव पड़ा।

- 1920 में ‘ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस’ (AITUC) की स्थापना की गई।

विभाजन और दमन:

- 1931 में मजदूर संगठनों का विभाजन हुआ, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मजदूरों का समर्थन जारी रखा।

- 1929 में मेरठ षड़यंत्र मामले में वामपंथी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई।

सविनय अवज्ञा आंदोलन:

- 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें मजदूरों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

जनजातीय आन्दोलन:

आदिवासी विद्रोह:

- 19वीं और 20वीं शताब्दी में आदिवासी क्षेत्रों में कई विद्रोह हुए, जैसे गोदावरी पहाड़ियों में 1916 में विद्रोह हुआ।

- अलमूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में 1922-24 में आदिवासियों ने साहूकारों और वन विभाग के खिलाफ संघर्ष किया। राजू को गिरफ्तार कर गोली मार दी गई।

खोंड विद्रोह:

- 1914 में उड़ीसा में खोंड विद्रोह हुआ, जो उत्तराधिकार विवाद से शुरू हुआ। विद्रोह का दमन शीघ्रता से किया गया।

आदिवासी आंदोलनों का सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव:

- 1914-1920 के दौरान आदिवासी आंदोलनों ने सामाजिक और शैक्षिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। गांधीवादी असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद इन आंदोलनों में राष्ट्रीय चेतना आई।

मयूरभंज और मणिपुर में विद्रोह:

- 1917 में मयूरभंज और मणिपुर में आदिवासियों ने विद्रोह किया। “पोथांग” प्रथा और झूम की खेती पर प्रतिबंध के खिलाफ संघर्ष हुआ।

सविनय अवज्ञा आंदोलन और जनजातियों का समर्थन:

- 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनजातियों में राष्ट्रवादी भावना जाग्रत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दक्षिणी बिहार में आदिवासियों का सक्रिय समर्थन देखा गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस:

स्थापना और पृष्ठभूमि:

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे (मुंबई) के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई।

- संस्थापक: ए. ओ. ह्यूम (रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी)।

- अध्यक्ष: व्योमेश चंद्र बनर्जी।

- शुरुआत में 72 सदस्य शामिल थे।

स्थापना के कारण:

- आधारभूत संरचनाओं का विकास, आधुनिक शिक्षा, समाचार पत्र, धार्मिक सुधार आंदोलन, मध्यम वर्ग का उभार।

- लार्ड लिटन के प्रेस और शस्त्र अधिनियम का विरोध, इल्बर्ट बिल विवाद।

- इंडियन एसोसिएशन और नेशनल कांफ्रेंस जैसे क्षेत्रीय संगठनों का योगदान।

प्रारंभिक उद्देश्य:

(i) राष्ट्रीय एकता और संगठनों में सहयोग स्थापित करना।

(ii) जाति, धर्म, प्रांतीय विद्वेष समाप्त कर मित्रता और सद्भाव बढ़ाना।

(iii) राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा और समाधान।

(iv) सुधारों के लिए वायसराय और उनकी काउंसिल को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना।

प्रारंभिक सीमाएँ:

- शुरुआत में संगठन का उद्देश्य केवल सुधार लाना था, स्वराज्य की मांग नहीं थी।

कांग्रेस का विभाजन और उन्नति:

- 1905: बंगाल विभाजन के विरोध ने कांग्रेस को राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बनाया।

- 1907: गरम दल (तिलक) और नरम दल (गोखले) के बीच फूट।

- 1915: गांधी जी के प्रवेश से कांग्रेस मजबूत हुई।

कांग्रेस की भूमिका:

- राष्ट्रीय एकता स्थापित की।

- ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई।

वामपंथ / कम्युनिस्ट पार्टी:

वामपंथ की शुरुआत:

- फ्रांसीसी क्रांति से वामपंथी विचारों का उदय।

- भारत में 20वीं सदी के प्रारंभ में बंबई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास में साम्यवादी सभाएँ।

- प्रमुख नेता: मुजफ्फर अहमद, एस. ए. डांगे, एम. एन. राय।

रूसी क्रांति का प्रभाव:

- एम. एन. राय ने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की।

- असहयोग आंदोलन के दौरान साम्यवादियों को विचार फैलाने का अवसर।

सरकार का दमन:

- पेशावर (1922-23), कानपुर (1924), और मेरठ (1929-33) षड्यंत्र केस।

- साम्यवादी नेताओं को “साम्यवादी शहीद” कहा गया।

मजदूर और किसान आंदोलनों का प्रसार:

- 1920: AITUC की स्थापना।

- 1928: अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का गठन।

कांग्रेस में प्रभाव:

- नेहरू, बोस, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं पर साम्यवाद का प्रभाव।

- 1934: कांग्रेस समाजवादी दल का गठन।

कांग्रेस से अलगाव:

- कांग्रेस के उद्योगपतियों और जमींदारों के समर्थन के विरोध में साम्यवादियों ने कांग्रेस का विरोध किया।

मुस्लिम लीग:

पृष्ठभूमि:

- 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने “फूट डालो और राज करो” नीति अपनाई।

- लार्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी बताया।

मुस्लिम शिक्षा और जागरूकता:

- सर सैयद अहमद खाँ ने 1877 में अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की।

- मुस्लिमों में शिक्षा का प्रसार।

मुस्लिम लीग का गठन:

- 1906: ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना।

- उद्देश्य: सरकारी सेवाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व, अलग निर्वाचक मंडल।

कांग्रेस-लीग समझौता:

- 1916: कांग्रेस और लीग में समझौता।

- मुस्लिम लीग का आधार कमजोर, कांग्रेस प्रमुख पार्टी बनी रही।

भारत विभाजन:

- मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अलग प्रतिनिधित्व की मांग।

- अंग्रेजों की भूमिका से भारत विभाजन हुआ।

स्वराज पार्टी:

स्थापना:

- असहयोग आंदोलन की समाप्ति से निराशा के बाद 1922 में गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की।

- मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज दल का पहला सम्मेलन हुआ।

मुख्य उद्देश्य:

- कांग्रेस से भिन्न नहीं, परंतु अलग रास्ते अपनाने पर जोर।

- 1919 के सुधार अधिनियम में सुधार या उसका अंत।

- विधायिकाओं में प्रवेश कर अंग्रेजी नीतियों का विरोध।

नीतियाँ:

- बजट प्रस्तावों को अस्वीकार करना।

- दमनकारी कानूनों का विरोध।

- सत्याग्रह में भाग लेने की तैयारी।

सफलताएँ और विफलताएँ:

- 1919 सुधार अधिनियम पर जांच समिति गठित करवाना।

- सी. आर. दास की मृत्यु के बाद पार्टी कमजोर पड़ी।

- 1926 तक पार्टी पंगु हो गई, साम्प्रदायिक राजनीति का सहारा लिया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS):

स्थापना:

- 1925 में नागपुर में के. बी. हेडगेवार ने किया।

- मुख्य उद्देश्य: हिन्दू युवकों को अनुशासित और चरित्रवान बनाना।

पृष्ठभूमि:

- 1830 में राधाकांत ने धर्मसभा, 1875 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना।

- 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में हिन्दू महासभा बनाई।

- गांधीजी के आगमन के बाद साम्प्रदायिक पार्टियां कमजोर पड़ीं।

मुख्य विचारधारा:

- हिन्दू-हिन्दुत्व, हिन्दू राष्ट्र।

- हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान पर जोर।

- नवयुवकों को संगठित करना।

महत्व:

- सामाजिक संगठन के रूप में उभरना।

- राष्ट्र धर्म और कट्टर हिन्दुत्व की शिक्षा।