भारत – संसाधन एवं उपयोग – Notes (India – Resources and Uses)

भारत : संसाधन एवं उपयोग

संसाधन का महत्व :

संसाधन वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मानव जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। ये भौतिक (भूमि, जल, खनिज) और जैविक (वनस्पति, वन्य जीव) दोनों हो सकते हैं। तकनीक के माध्यम से इनका उपयोग संभव होता है।

तकनीक और मानव विकास :

समय के साथ मानव ने तकनीक सीखकर संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया, जिससे सभ्यता का विकास हुआ और जीवन सुखमय बना।

संसाधन का व्यापक अर्थ :

“संसाधन बनते हैं” – यह अर्थ है कि संसाधन केवल प्राकृतिक उपहार नहीं होते, बल्कि मानव अपने ज्ञान से इन्हें उपयोगी बनाता है।

देशों में संसाधनों की भूमिका :

प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद, मानव संसाधन और तकनीकी दृष्टि के कारण देश विकास में आगे बढ़ते हैं। जैसे जापान, जो प्राकृतिक संसाधनों में कमजोर है, फिर भी तकनीकी उन्नति से विकसित है।

संसाधनों का वर्गीकरण :

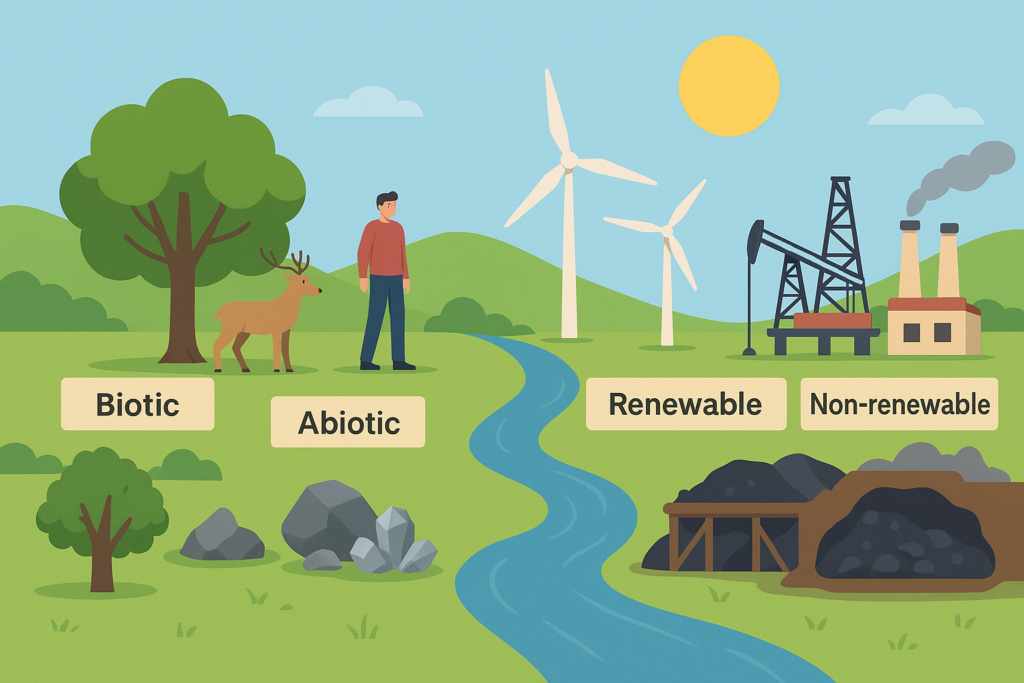

- उत्पत्ति के आधार पर: जैव और अजैव

- उपयोगिता के आधार पर: नवीकरणीय और अनवीकरणीय

- स्वामित्व के आधार पर: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय

- विकास की स्थिति के आधार पर: संभाव्य, विकसित, भंडार, संचित

संसाधनों के प्रकार :

1. उत्पत्ति के आधार पर :

(क) जैव संसाधन : जैव मंडल से प्राप्त संसाधन, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन आदि।

(ख) अजैव संसाधन : निर्जीव वस्तुएं, जैसे चट्टानें, धातु, खनिज आदि।

2. उपयोगिता के आधार पर :

(क) नवीकरणीय संसाधन : ये संसाधन भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं से पुनः प्राप्त किये जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी।

(ख) अनवीकरणीय संसाधन : ऐसे संसाधन जिनका विकास लंबी प्रक्रिया द्वारा होता है और जिनका पुनः उपयोग नहीं हो सकता, जैसे जीवाश्म ईंधन।

3. स्वामित्व के आधार पर :

(क) व्यक्तिगत संसाधन : ऐसे संसाधन जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, जैसे भूखंड, घर, बगीचा आदि।

(ख) सामुदायिक संसाधन : समुदाय के उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधन, जैसे गाँवों में तालाब, श्मशान भूमि, सामुदायिक भवन आदि।

(ग) राष्ट्रीय संसाधन : देश के संसाधन, जैसे भूमि, खनिज, जल संसाधन आदि, जिन्हें सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय संसाधन : ऐसे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं, जैसे खुले महासागरीय संसाधन।

4. विकास के स्तर पर :

(क) संभावी संसाधन : ऐसे संसाधन जो अभी उपयोग में नहीं आए हैं लेकिन भविष्य में उपयोग की संभावना रखते हैं, जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज।

(ख) विकसित संसाधन : ऐसे संसाधन जिनका उपयोग और गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है।

(ग) भंडार संसाधन : ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं लेकिन तकनीकी अभाव के कारण अभी उपयोग नहीं हो रहे, जैसे जल, हाइड्रोजन आदि।

(घ) संचित कोष संसाधन : ऐसे संसाधन जो भविष्य में उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे नदी जल से जल विद्युत उत्पादन।

संसाधन नियोजन :

संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग :

संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। यह एक चुनौती है, जहाँ संसाधनों के दोहन के लिए सर्वमान्य रणनीतियाँ बनाना आवश्यक है।

भारत में संसाधन नियोजन :

भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की उपलब्धता अलग-अलग है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ में खनिजों का प्रचुर भंडार है, जबकि अन्य प्रदेशों में ये संसाधन सीमित हैं।

संसाधनों का संरक्षण :

संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न करता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण और नियोजित उपयोग आवश्यक है। महात्मा गांधी, मेधा पाटेकर, और सुन्दर लाल बहुगुणा ने संसाधन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास :

संसाधन संरक्षण के लिए 1968 में ‘क्लब ऑफ रोम’ द्वारा पहल की गई, इसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, जैसे 1992 का रियो सम्मेलन और 2002 का जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जिनमें सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर जोर दिया गया।

सतत् विकास की अवधारणा :

संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और न्यायसंगत बंटवारा पर्यावरणीय संकटों को रोकने के लिए आवश्यक हैं। सतत विकास का अर्थ है वर्तमान विकास को इस प्रकार करना कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहें और पर्यावरण को कोई हानि न हो।