(ख) जल संसाधन – Notes (Water Resources)

(ख) जल संसाधन

आपने वर्ष 2008 में उत्तर बिहार के कोशी प्रदेश में आये बाढ़ को देखा होगा या इसके विषय में सुना होगा। उस बाढ़ की विभीषिका अत्यंत प्रलयंकारी थी, जिसमें अपार जान-माल की क्षति हुई थी। जल एक ओर प्रलय का तांडव करता है तो दूसरी ओर मानव आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाकर सभ्यता भी रचता है।

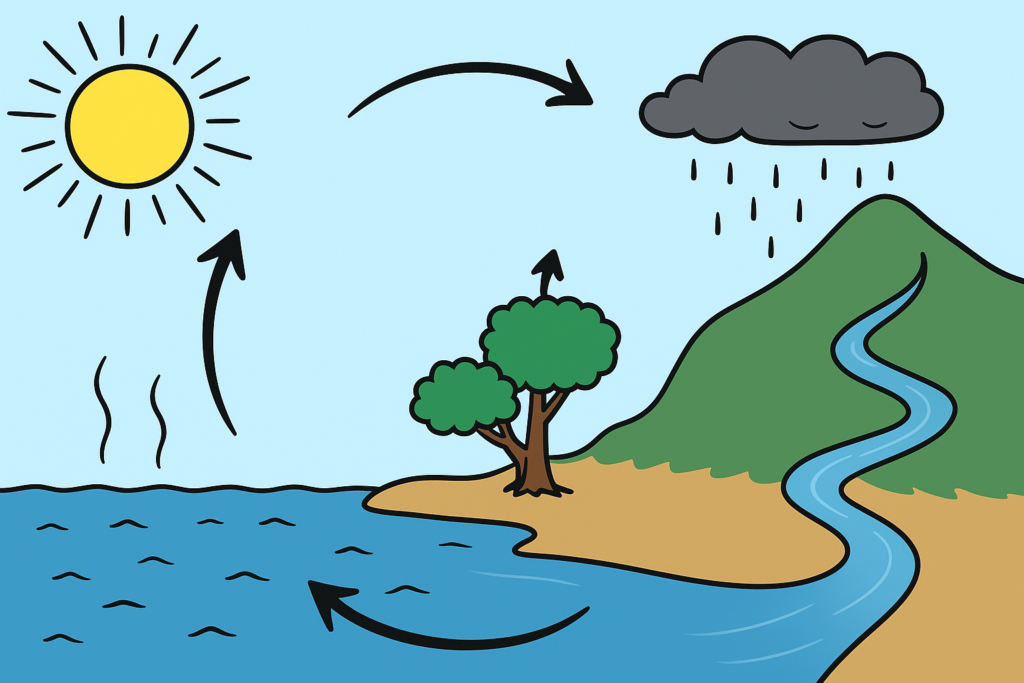

जल के स्रोत :

1. भू-पृष्ठीय जल

- वर्षण का लगभग 20 प्रतिशत भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है।

- शेष जल नदी-नालों, झील-तालाबों, और ताल तलैया में मिल जाता है।

- यह जल भू-पृष्ठीय या धरातलीय जल कहलाता है।

2. भूमिगत जल

- वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिसकर कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है।

- यह जल भू-पृष्ठीय जल से जमा होकर भूगर्भ में एकत्रित हो जाता है।

जल संसाधन का वितरण :

- अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित है, जिससे दक्षिणी गोलार्द्ध को ‘जल गोलार्द्ध’ कहा जाता है।

- पृथ्वी पर जल का अधिकांश भाग लवणीय है, जो समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।

क्या आप जानते हैं?

- विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में पाया जाता है।

- लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है।

भारत में जल संसाधन का वितरण :

- भारत में 16% विश्व की आबादी निवास करती है, जबकि 4% स्वच्छ जल उपलब्ध है।

- प्रतिवर्ष 4000 घन कि०मी० जल वर्षण से तथा 1869 घन कि०मी० जल भू-पृष्ठीय जल से प्राप्त होता है।

जल संसाधन का उपयोग :

- भारत की जनसंख्या बढ़ने के साथ जल की माँग भी बढ़ी है।

- 1951 में प्रति व्यक्ति जल 5177 घन मीटर था, 2001 में 1829 घन मीटर।

- 2025 तक अनुमानित जल उपलब्धता 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति होगी।

जल का मानवीय जीवन में उपयोग

- जल जीवन-संरक्षण के लिए आवश्यक है।

- प्राणियों में 65% और पौधों में 65-99% जल का अंश रहता है।

- जल के उपयोग में पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, स्वास्थ्य, जल-विद्युत, आदि शामिल हैं।

भारत में जल उपयोग का बदलता स्वरूप

- 1990 से 2050 तक जल उपयोग में वृद्धि।

- घरेलू, सिंचाई, उद्योग, और ऊर्जा के लिए जल का उपयोग और बढ़ेगा।

- सिंचाई, उद्योग और ऊर्जा के लिए जल उपयोग में सर्वाधिक वृद्धि।

बहुउद्देशीय परियोजनाएँ :

- नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल-विद्युत, उद्योग, परिवहन, और अन्य उपयोग।

- पं. जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें “आधुनिक भारत के मंदिर” कहा था।

- कई परियोजनाओं पर विरोध जैसे “नर्मदा बचाओ आंदोलन”, “टिहरी बांध आंदोलन”।

- बांधों से जलप्रदूषण, जल-जनित बीमारियाँ और सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

जल संकट

- जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जानी जाती है।

- पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने के बावजूद जल संकट एक जटिल समस्या है।

- जल संकट आमतौर पर सूखा और अनावृष्टि क्षेत्रों से जुड़ा होता है।

- जल की कमी अति-शोषण, अति उपयोग और असमान वितरण से उत्पन्न होती है।

जल संकट के कारण

- स्वीडेन के विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है।

- बढ़ती जनसंख्या और असमान जल वितरण जल संकट का मुख्य कारण है।

- अधिक अनाज उत्पादन हेतु जल का अति-शोषण जल संकट को बढ़ाता है।

जल के अधिक शोषण के प्रभाव

- निजी कुओं और नलकूप से जल का अति-शोषण भूमिगत जलस्तर को गिरा सकता है।

- इससे पेयजल की कमी और खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ सकती है।

- भारत में लगभग 22% विद्युत जल-विद्युत से प्राप्त होता है।

औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव

- भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण और नगरीकरण से जल पर दबाव बढ़ा है।

- बढ़ती आबादी और शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की मांग बढ़ी है।

- नलकूपों के अत्यधिक उपयोग से जल स्रोतों का तेजी से दोहन हो रहा है।

जल की गुणवत्ता संकट

- जल की पर्याप्तता के बावजूद कुछ क्षेत्रों में लोग जल के अभाव में हैं।

- जल की गुणवत्ता खराब होने के कारण जल संकट गंभीर बनता है।

- कृषि, उद्योग और घरेलू प्रदूषण से जल की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ा है।

- बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र में जल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।

- भारत की नदियाँ अधिकतर प्रदूषित हो गई हैं, कुछ नदियाँ अत्यधिक विषैली हो गई हैं।

जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता

- जल संसाधन की सीमित आपूर्ति और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है।

- जल के उचित प्रबंधन से स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, और उत्पादकता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

- राष्ट्रीय जल नीति 1987 में स्वीकृत की गई थी, जिसे 2002 में संशोधित किया गया।

- जल संरक्षण हेतु तीन मुख्य सिद्धांत:

- जल की उपलब्धता को बनाए रखना।

- जल को प्रदूषित होने से बचाना।

- प्रदूषित जल को पुनः शुद्ध कर पुनर्चक्रण करना।

संरक्षण विधियाँ

1. भूमिगत जल की पुनःपूर्ति:

- पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने ‘जल मिशन’ के तहत भूमिगत जल पुनःपूर्ति पर बल दिया।

- शहरीकरण, भवन निर्माण और सड़क निर्माण भूमि जल पुनःपूर्ति में बाधक हैं।

- वृक्षारोपण, जैविक खाद, वेटलैंड्स का संरक्षण और वर्षा जल संचयन उपयोगी क्रियाकलाप हैं।

2. जल संभर प्रबंधन (Watershed Management):

- जल प्रवाह का उपयोग कृषि, जल कृषि, और पेय जल आपूर्ति के लिए किया जा सकता है।

- तकनीकी विकास:

- ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई जैसी तकनीकें जल का कम उपयोग करते हुए अधिक लाभ देती हैं।

3. वर्षा जल संग्रहण एवं पुनःचक्रण

- वर्षा जल का संचयन जल संकट को कम करने का एक प्रभावी तरीका है।

- भूमिगत जल का 22% वर्षा जल के भूमि में प्रवेश से संचय होता है।

- भारत में प्राचीन समय में वर्षा जल संग्रहण की उत्कृष्ट प्रणालियाँ थीं।

- राजस्थान में ‘टाँका’ और पश्चिम बंगाल में बाढ़ जल वाहिकाएँ वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधियाँ हैं।

- मेघालय में शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण आज भी प्रचलित है।

- मेघालय स्थित चेरापूँजी और मॉसिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है।

सोन परियोजना – एक अध्ययन

- सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है।

- ब्रिटिश सरकार ने इसे 1874 में सिंचित भूमि और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए विकसित किया था।

- सोन परियोजना से पटना, गया, और औरंगाबाद के क्षेत्र में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है।

- 1968 में परियोजना को बहुउद्देशीय रूप देने के लिए इन्द्रपुरी बाँध का निर्माण किया गया था।

- सोन परियोजना में जल-विद्युत उत्पादन हेतु शक्ति-गृह भी स्थापित हुए हैं।

- इस परियोजना के पुनरोद्धार से यह क्षेत्र अब ‘चावल का कटोरा’ कहलाता है।

- परियोजना के तहत जल-विद्युत उत्पादन से बिहार को 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है।

भविष्य की योजनाएँ

- बिहार में सोन परियोजना, गंडक परियोजना, और कोसी परियोजना प्रमुख जल संसाधन योजनाएँ हैं।

- इन्द्रपुरी जलाशय योजना और कदवन जलाशय योजना के तहत सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व मिलेगा।

- राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (NHPC) इस परियोजना के निर्माण में सहायक है।

- बिहार में अन्य नदी घाटी परियोजनाएँ जैसे दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी किऊल जलाशय परियोजना, और बागमती परियोजना भी प्रस्तावित हैं।