हिन्द-चीन में राष्ट्रवादी आन्दोलन – Nationalist Movement in Indo-China

हिंद-चीन क्षेत्र:

- हिंद-चीन देश से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से हैं जिसमें आज के वियतनाम, लाओस, और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं ।

- वियतनाम समय-समय पर चीन के शासन में आता रहा है जिस कारण उस पर बौद्ध धर्म के साथ-साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव दिखता है।

- वहीं दूसरी और लाओस-कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा है।

- कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था, 12वीं शताब्दी में कंबुज में ही राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरवाट का मंदिर का बनवाया था।

- इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ देशों पर चीन एवं कुछ पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण इसे हिंद-चीन के नाम से जाना जाता है।

व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व:

- सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी दक्षिण पूर्वी एशियायी देशों से जुड़े थे और 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद-चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया था।

- यूरोपीय कंपनी में से फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने भी हिंद-चीन भू-भागों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व काम करने का प्रयास नहीं किया।

- फ्रांसीसियों ने सैन्य बल पर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद-चीन को अपने अधीनता में कर लिया।

फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य –

- फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था।

- सुरक्षात्मक आधार के रूप में फ्रांसीसियों को हिंद-चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर हुए दोनों तरफ भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे।

- फ्रांसीसी औद्योगीकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति इन उपनिवेश में होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था।

हिंद-चीन का शोषण –

- सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ-साथ कृषि के उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था की और जंगल आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा।

- इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 ई. तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया।

- रबर, बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था।

- इसी दौरान फ्रांसीसियों ने उत्तर से दक्षिण हिंद-चीन तक एक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल सा ने बिछाया।

- हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण की पराकाष्ठा थी।

हिंद-चीन में राष्ट्रीयता का विकास:

- 1930 ई. में फान-बाई-चाऊ ने ‘दुई तान होई’ नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसकी नेता कुआंग दें थे।

- छात्रों ने वियतनाम कुवान फुक होईं (वियतनाम मुक्त एसोसिएशन) की स्थापना की।

- 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने एक ‘वियतनामी राष्ट्रवादी दल’ नामक संगठन बनाया जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ।

- चीनी लोग हिंद-चीन में व्यापार करते थे परंतु वह मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। इसी कारण वहां की जनता ने इनसे क्रुद्ध होकर 1919 में चीनी-बहिष्कार आंदोलन किया था।

- फ्रांसीसियों का केवल कोचिन-चीन में सीधे प्रशासन था जबकि अन्य जगहों पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे।

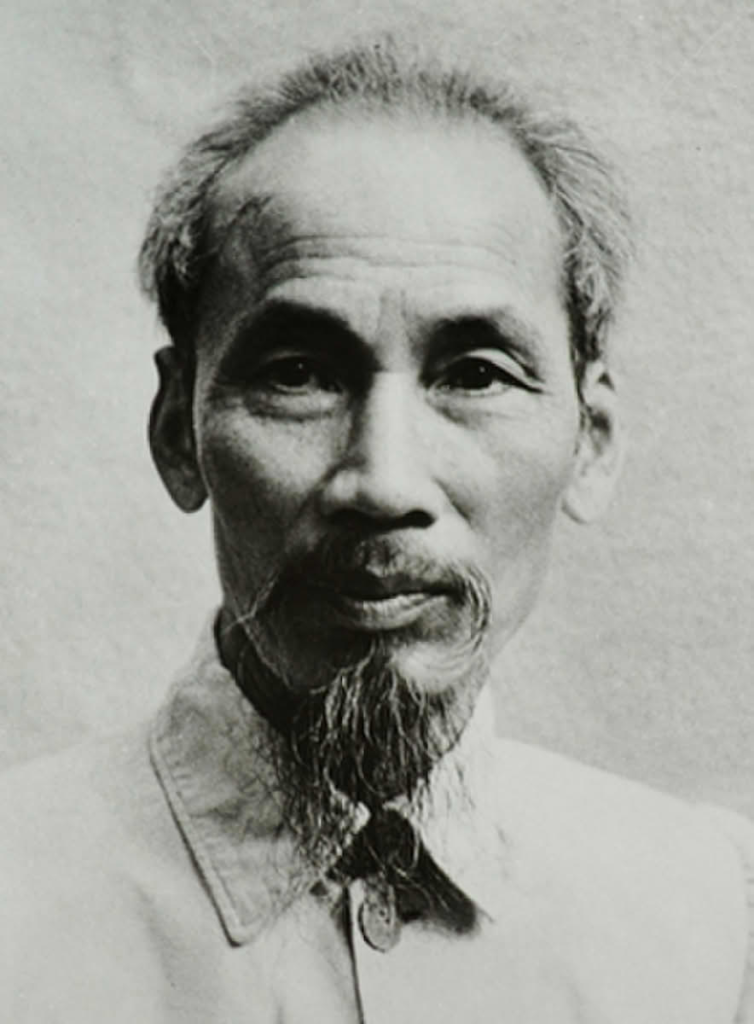

- 1917 ईस्वी में ‘नयूगन आई क्वोक’ (हो-ची-मिन्ह) नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया।

- हो-ची-मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मास्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में ‘वियतनामी क्रांतिकारी दल’ का गठन किया।

- अंततः हो-ची-मिन्ह ने 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर ‘वियतनाम कांग सान देंग’ अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी।

द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता

- द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेना ने पूरे हिंद-चीन में अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया।

- हो-ची-मिन्ह नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियतमिन्ह (वियतनाम स्वतंत्रता लीग) की स्थापना कर पीड़ित किसानों, आतंकित व्यापारियों, बुद्धिजीवियों सभी को शामिल कर छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया।

- वियतमिन्ह के नेतृत्व में लोकतंत्र गणराज्य सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1945 ई. को करते हुए वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, इस सरकार का प्रधान हो-ची-मिन्ह बनाए गए।

- जापानी सेना के छोड़ने के बाद अन्नाम का शासक बाओदायी बना परंतु उसे 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ना पड़ा।

हिंद-चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति:

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने घोषणा की कि ‘फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बना दिया जाएगा जिसमें अधीनस्थ उपनिवेश शामिल रहेंगे’।

- 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना, साथ ही माना गया कि यह गणराज्य हिंद-चीन संघ में रहेगा और हिंद-चीन फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा।

- परंतु यह समझौता टूट गया और गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया।

- सन् 1950 में हिंद-चीन की स्थिति बहुत जटिल हो गई क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो-ची-मिन्ह की सरकार थी, और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओदाई की सरकार थी।

अमेरिकी हस्तक्षेप:

- मई 1954 में हिंद-चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है।

- जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया। उत्तर का क्षेत्र उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों को और उसे दक्षिण में दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया।

- जेनेवा समझौता फलस्वरुप लोओस एवं कंबोडिया में वेध राजतंत्र के रूप को स्वीकार किया गया और संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया।

लाओस में गृह युद्ध:

- लाओस में राजघराने के तीन सौतेले भाइयों ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए आपसी संघर्ष किया, यही लाओस की अस्थिरता का कारण था। उसपर रूस एवं अमेरिका दोनों गुटों का समर्थन इसे और बढ़ा रहा था।

- लाओस की भयंकर स्थिति देखकर भारत ने जेनेवा समझौता के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग उठायी। अंततः इस समस्या पर 14 राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाना तय हुआ।

- मई 1961 को यह सम्मेलन बुलाया गया जिसमें सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति प्रदान की और मंत्रिमंडल भी बना, परंतु अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण स्थिति फिर से युद्ध जनक हो गई।

- अंततः लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण अमेरिका को हटाना पड़ा। इस तरह अमेरिका लाओस में वामपंथी के प्रसार को नहीं रोक पाया।

कंबोडियायी संकट:

- सन् 1954 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिंहानूक को शासक माना गया।

- नरोत्तम सिंहनूक की नीतियों से अमेरिका चिढ़ गया और और उसने कंबोडिया पर हमला करवा दिया।

- अमेरिका के षड्यंत्र के वजह से नरोत्तम सिंह को सत्ताच्यूत होना पड़ा और जनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बनी, परंतु सिंहानूक ने इससे युद्ध कर इसे हटा दिया।

- 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया एवं कंबोडिया का नाम बदलकर कम्पूचिया कर दिया।

- लंबे संघर्ष के बाद अंततः अमेरिकी नीति कम्पूचिया मामले में सफल नहीं रही और वह साम्यवाद को फैलने से नहीं रोक पाया।

वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका:

- जेनेवा समझौता से दो वियतनामी राज्यों का जन्म तो अवश्य हो गया था, परंतु स्थाई शांति की उम्मीद नहीं के बराबर ही थी।

- दक्षिणी वियतनाम की जनता शांति प्रयास से थक कर 1960 में ‘वियतकांग’ (राष्ट्रीय मुक्ति सेना) का गठन कर अपने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दिया। जिस चलते 1961 ई. तक स्थिति इतनी बिगड़ गयी कि दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कर दी गयी और वहां गृह युद्ध शुरू हो गया।

- अमेरिका जो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था ने 1961 के सितंबर में ‘शांति को खतरा’ नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेवार ठहराया।

- दक्षिणी वियतनाम की सेना ने 1963 में विद्रोह कर वहां के शासक को मारकर सैनिक सरकार की स्थापना की परंतु संघर्ष फिर भी चला रहा।

- अमेरिका हमें भयंकर हिंसक युद्ध को शुरू कर दिया, यह युद्ध उत्तरी वियतनाम के साथ-साथ वियतकांग एवं वियतकांग समर्थक दक्षिणी वियतनामी जनता से भी लड़ा गया।

- अमेरिका की इस बराबर नीति का की आलोचना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने लगी परंतु अमेरिका नीरज की तरह अपनी है नहीं छोड़ी।

- अंततः जब अमेरिकी नागरिकों ने खुद ही इसकी आलोचना करने लगे तो अमेरिका समझौते के लिए मान गया।

- परंतु अमेरिका फिर से समझौता करना चाहता था जिस पर वियतनामी ने आपत्ती जताई तो अमेरिका ने भयंकर विध्वंसक बमों का प्रयोग वियतनाम पर किया जिसमें हनोई भी ध्वस्त हो गया।

- परंतु वियतनाम में डटे रहे और अंततः अमेरिका को हर माननी पड़ी।

- इस प्रकार अमेरिका के साथ चला आ रहा है यह युद्ध समाप्त हो गया एवं अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया।